#004『黒船』Sadistic Mika Band(1974)

『黒船』サディスティック・ミカ・バンド

sideA

1. 墨絵の国へ

2. 何かが海をやってくる

3. タイムマシンにおねがい

4. 黒船(嘉永六年六月二日)

5. 黒船(嘉永六年六月三日)

6. 黒船(嘉永六年六月四日)

sideB

7. よろしくどうぞ

8. どんたく

9. 四季頌歌

10. 塀までひとっとび

11.颱風歌

12.さよなら

[Sadistic Mika Band 1974 member]

加藤和彦 : Vocal, Guitar

加藤ミカ : Vocal

高橋幸宏 : Drums

小原礼 : Bass

高中正義 : Guitar

今井裕 : Keyboard, Sax

Produced by Chris Thomas

Rock、Popを聴きはじめの時期にインストの洗礼

80年代に入ったと同時に中学生となった私。その前後の時期からRockやPopに急接近していったわけだが、奇しくもその頃にYMOや高中正義がブレークした。ともに基本的にはインスト。つまり歌のない楽器だけの曲。

それまでインストは「売れない音楽」だったのだが、それが爆発的なセールスを記録するようになったのだから、当時の業界は騒然としただろう。一般のリスナーにとってもある種の革命だったに違いない。

だが私はその頃に本格的に音楽に触れはじめた。だから何のこだわりも偏見もなくそれらのインスト曲を迎え入れ、「気持ちいいーっ、ムズムズする」などと言いながらそれらをDNA化させていったわけだ。我々世代にはそんな経験をした人が多かったのでは。

そのYMOのドラムスである高橋幸宏と高中正義は昔同じバンドに在籍していた、と知ったのは彼らの曲を聴きはじめてからそれほど日は経っていなかったと思う。それくらい雑誌やラジオで音楽情報を吸収していた時期でもあった。

それがサディスティック・ミカ・バンド。高中はソロになってからもライブの最後を「黒船」で締めることが多かったので、すでにその曲はよく聴いていた(「嘉永六年六月四日」です)。

このバンドのリーダーが加藤和彦で、当時はその名前だけしか知らなかった。その後すぐに「あの素晴らしい愛をもう一度」が我がクラスの合唱コンクールの曲になり、「これは加藤和彦なんだ」と驚いたり、もっと前から知っていた「帰ってきたヨッパライ」のフォーク・クルセダースのメンバーだったとわかって絶句したりする。トノヴァンという愛称ものちに知る。

ましてやイギリスでコンサートをしたのだ、という情報も得て、超ビッグ・バンドのイメージが否が応にも植えつけられた。かなりの期待を持って本作を聴いたのは中3くらいだったか。

初聴、かなり衝撃的だった。思っていたよりも和テイストだったけど、かっこいいアンサンブルだと感じた。その情緒を醸しているのは加藤和彦の声である。あの声はやはり日本のポップ・ミュージックにおけるひとつのジャンルとなっていたと思う。その後のお洒落なソロ・アルバムもよく聴いた。

サウンドはもう跳ねまくっていた。和洋を折衷させた日本のRockはこれなのかと半ば楽しみ、半ば勉強した。

で、本作はその後ことあるごとに聴き続けているわけだが、そのたびに聴き方が変わり、発見があり、そのいちいちに納得した。耳が肥えていくほどに、そこに仕組まれた音楽的企みに気づいて、「なるほどねーっ」と言いながら悦に入る。そんな体験を本作で何度したことか。

「黒船」というタイトルのコンセプト・アルバムは、時代をひっくり返してやろう、という意気込みであり、その意図は見事にはまって、逆輸入的に日本に衝撃を与えた。いや、「逆黒船」的にイギリスにショックを与えたとも言える。

加藤和彦がここまできっちりと計算していたのかはもはやわからない。けど、こういう風になるかもね、という期待はあったような気がする。

浦賀に黒船がやってきた衝撃の三日間が迫るA面

深いリバーブがかったエレピの音が繰り返され、そこにギターのハウリングが伸びていき、これは海上深い霧の中を進んでいく黒船をイメージさせる。そのオープニングからして、これからはじまるアルバムの世界を予見させている。1曲目の「墨絵の国へ」はミドル・テンポのバラード。リードボーカルは加藤和彦。

しんきろう めざし

船は進む

幻の国へ

たどりつくため

墨絵の世界の

眠りを揺さぶるため

ゆったりと歌い上げる加藤のボーカルのあとを、高橋幸宏が同じ歌詞を読み上げていく。ここがこの曲の肝だろう。やわらかく静かな曲調の中にも不穏さや緊迫感がうっすらとにじみ出ているところに、およそ数時間後にもたらされる黒船来航による日本の大混乱を匂わせている。この上ない導入曲と言える。

本アルバムの歌詞は、インスト曲と「塀までひとっとび」以外はすべて松山猛。加藤和彦とは古くからの友人で、フォーク・クルセダース、ミカ・バンドを通じて濃く関わっている。作詞家として多くのアーティストに詞を提供しているが、その後は編集者として「平凡パンチ」などカルチャー系の雑誌に携わり、またライターとしても多くの著書を発表している。作曲は加藤和彦。

これを継ぐのが「何かが海をやってくる」。ベースのリフレインにドラムが重なり、ストラトの乾いたギターのフレーズが繰り返される。エレピだけはファンキーに縦横に動く。ジャム・セッションのようなインスト曲。作曲は松山猛とサディスティックスのクレジット。サディスティックスは加藤とミカを除いたバンドのインストルメント陣。中盤からは高中のギターが暴れ出す。幸宏のドラムも熱くなっていく。得体の知れない何者かが今まさに迫りつつあるという雰囲気を作り上げている。エンディングはパーカッションが規則正しく乱れ打ち(不思議な表現だが、そんな感じ)、オープニングのリバーブ・エレピのフレーズが戻ってきて締められる。つまり、1曲目と2曲目でワン・パッケージということ。

そしてミカ・バンドの代表曲である「タイムマシンにお願い」。バリバリのギターのリフにタイトなドラムが乗り、ブレイクのあとにミカの破天荒なボーカル。

さあ不思議な夢と 遠い昔が好きなら

さあそのスヰッチを 遠い昔に廻せば

ジュラ期の世界が拡がり

そこははるかな化石の時代よ

アンモナイトはお昼ね

ティラノザウルスお散歩アハハン

詞は黒船とはあまり関係ない。けれどもいろんな時代へ行けるのよ、だからちょっくら幕末でも覗いてみようかね、といった含みを持たせているのだろうか。

典型的なグラム・ロックの派手な曲だ。演奏は超がつくほど安定しており、シンプルでありながらカラフルでもある。

ミカのボーカルもまた、不思議な世界なのである。決して上手いボーカリストではない。けれどもこの曲のボーカルはこの人でないとダメ。のちに再結成したときには木村カエラがボーカルとして迎えられ、彼女はミカよりもはるかに上手いのだが、でもこの曲を歌わせると、「やっぱミカがいい」となってしまう。この声こそがこの曲の色なのであり、それがクラシックとなっている。こういうケースは他にもかなりある。それが個性で、それがオリジナリティ。作曲は加藤和彦。「おーねがいタイム !」でズバッと終わるのがいい。

ともかくも、この景気付けの一発で盛り上がったあとに、いよいよ黒船来航の三日間がはじまるのだ。

「嘉永六年六月二日」、「嘉永六年六月三日」は9/8という変則リズムのファンキーなフュージョン・セッション。はじめは拍を取るのが難しかった。高中のギターは時折ツイン・ギターでハモる。あっ、ここから3曲はインスト。3曲とも作曲者のクレジットにはサディスティックスと松山猛。なんとなく落ち着かない、地に足がつかない、騒然とした雰囲気を表しているようなアンサンブル。

ピアノのブレークを挟んで、また9/8の変則セッション。その後、4/4に戻り、喘ぎ、呻き、遠吠え、雄叫び、男たちのそんな喚きが続き、幸宏のドラムがタイトなパートがはじまる。「二日」と「三日」はどこからどこまでという境目のようなものはない。けれどもライナー・ノーツにはそれぞれ「0’50”」、「2’56”」と時間が書かれているから、CDなどでピンポイントで聴けばそこで分かれているのだろうが、あまり必然性はないかな。

このパートは合わせて、黒船来航時の混乱を表現しているのか。しかしその姿を見たものはまだ少なく、噂だけが江戸を走ってる感じか。

そしてA面最後が「嘉永六年六月四日」。高中のライブで「黒船」としてよく知られているパートだ。バイオリン奏法のその旋律は、遠くからゆっくりと黒船が近づいてくる様子が、そしてそれを目の当たりにした浦賀の人々の驚きがスローモーションの絵で目に浮かんでくるよう。ライブのエンデングを飾る曲だけに、大変ドラマティックな曲である。私もギターでよくコピーした。

このA面のトータリーティは比類なし。すべての曲が有機的に次へとつながり、嘉永六年六月の数日間の空気感を描き切った。あっという間に終わってしまう。それだけ聴き手を惹きつけて離さないのだろう。これこそがコンセプト・アルバムの醍醐味だ。

場面設定は鎖国時の長崎か、それとも黒船以降の江戸か

B面も詞は全般的に和風テイスト。ただ、こちらはどれも必ずしも黒船に関しているわけではない。江戸時代に出会った西洋文化に対して感じたことや、当時の日本の風光などが描かれている。これは江戸時代の間、唯一西洋文化に触れられた長崎を歌っているのか、それとも開国以降の江戸を歌っているのか、判然としない。

「よろしくどうぞ」はズバリちんどん屋。あるいは見世物小屋の呼び込み。太鼓に鉦にラッパでお祭り的なリズム、調子っぱずれの音なども意図的に盛り込まれて、なかなか気持ちいい。

ハープシコードとワウの効いたギター、切れのいいリズムが軽快な「どんたく」。タイトルからも歌詞からも、これは長崎を歌っている。

葡萄酒を飲もうよ

果物の酒を

今日はどんたくの日 旗立てて

ああ 愉快だねえ 街をねり歩こう

異人さん達はね 日曜日と言って

喇叭鳴らして 太鼓打ち

歌をうたってのんきなものさ

それがどんたく お祭り騒ぎ

七日に一日は 仕事もお休みさ

眼に浮かぶようである。当時の長崎の日本人の姿が。そしてそれを面白がっているのもいい。このあたりのニュアンスを描けているのがすごい。当時の人々の柔軟さ、貪欲さが存分に感じられる。

黒船来航で訳も分からず、天変地異のように駆けずり回ったのも日本人だし、西洋を受け入れて楽しんでいる江戸時代の長崎の人々もまた日本人なのだ。つまり、未知のものはやっぱりよくわかんなくて怖いもの。しかしきちんと見てみると、おんなじ人間のやってることとして理解し、恐れがなくなる。むしろそれを楽しんじゃおうという気質をあぶり出しているのだろう。的は外れてないと思う。作曲は加藤和彦。

「四季頌歌」は美しい日本の原風景を、いにしえの農村の日々の生業を感じさせる郷愁あふれる曲。印象としては冨田勲の「新日本紀行」と同じ匂いがする。それをこの面々がバンドで表現している。作曲は加藤和彦。

ミカ・バンドのライブで最も盛り上がる曲のひとつがこの「塀までひとっとび」。ベースがブンブンいってる。ドラムの手数も多い。ワンフレーズ目に加藤和彦が歌い、次に小原礼、「好き好き好きな」でミカも加わる。サビらしいサビもなく、「ハイハイハイハイ」で高揚する。トリップするという感覚。英国のTVプログラムに出演したときにも演奏しており、ミカはこの曲を「suki suki suki」と紹介している。歌詞は江戸っ子的ではあるが、幕末は関係ない。作詞はなんと林立夫、作曲は小原礼。

続く「颱風歌」もライブではよく演奏された。ミカ・バンドにしてはわかりやすい部類のポップ・ロック・ナンバーだ。中学時代の私はこの曲が好きだった。今も好きだが、その他の曲の面白みがわかってくると、この曲が耳障りの少ないポップスに聴こえてきてしまう。でもよく聴けばイントロとサビ以外はなかなか凝ったセッションで、そこは流石にミカ・バンドと納得。でも黒船は関係ない。

作曲は加藤和彦と小原礼。リード・ボーカルもこの二人で、加藤がメイン。小原礼はその後ろでずっと叫んでいる感じ。Youtubeなどで貴重なライブ映像などを見ていると、小原礼は結構歌っている。で、ミカは思いの外少ない。このアルバムでもリード・ボーカルを取る曲は2曲だけだ。

最後は「さようなら」。アコースティック・ギターのシンプルで静かな弾き語り。途中で深いエコーがかかったエレキ・ギターのフレーズとオルガン系キーボードが入る。作曲とボーカルは加藤和彦。

はじめて目にする物ばかりだ

ギアマン瑠璃色の

切子硝子に見知らぬ花が 鮮やかに

妖しき薫りは ポルトの酒

この黄昏色の

うれいもとかす 優しき味に酔い痴れて

せつない恋にも 似た味なら

煙草このにがさ

カルタ遊びに はるかな国を夢見る

この詞からは長崎の町が浮かんでくる。と同時にこのアルバムを締めるに相応しい江戸時代の世界観が描かれている。曲調は切なく、ほの悲しい。しかし綺麗には終わらない。加藤和彦の歌が終わると、エンディング部分は不安感や、落ち着かないような座りが悪いようなギターとキーボードの音が続いてそれが消えていく。黒船が来た。怖かったけど、なんだか面白そうだ。という段階から次に訪れる不吉なことを予見するような、そんな感じで終わってしまうのだ。

感情や起伏の上がり下がりが大きい、場面転換が多いバラエティに富んだ43分である。

3度の再集結は、どれも色合いの異なるもの

サディスティック・ミカ・バンドは3枚のオリジナル・アルバムを残しており、どれもオモチャ箱をひっくり返したようなハイな内容である。2nd アルバムの本作はそれにトータリティをも持たせて、図抜けた傑作となった。

そして加藤和彦とミカの別離によって、自ずとバンドも解体する。

10年後、1985年6月に「All Together Now」という空前のイベントが国立競技場で開催された。吉田拓郎、オフコース、アルフィー、南こうせつ、さだまさし、佐野元春、サザンオールスターズ等、コンセプトはよくわからないが、新旧取り合わせ当時の錚々たる面々が勢ぞろいした。

このイベントに「ほぼミカ・バンド」が出演。メンバーは加藤和彦、高中正義、高橋幸宏、後藤次利(バンド晩期のベース)のオリジナル・メンバーに加え、キーボードに坂本龍一、そしてボーカルは松任谷由実という贅沢な一夜限りのバンドとなった。いわばサディスティック・ユーミン・バンド。

セットリストも掲載しておく。

・Down Town Boy(松任谷由実)

・Merry Christmas Mr.Lawrence(坂本龍一)~シンガプーラ(加藤和彦)~京城音楽(YMO)~渚モデラート(高中正義)~The Breaking Point(後藤次利)

・タイムマシンにおねがい(サディスティック・ミカ・バンド)

メンバーそれぞれの楽曲をメドレーにしたところは面白く、なかなかのものだった。この時期、脂の乗りまくった面々が演奏しているのだから、悪うはずがない。みんなご贔屓のミュージシャンたちだったし。でも「タイムマシンにおねがい」は、いやダメでした。ドンカマとサンプリングがループして、キーボードがエイト・ビートで和音を刻んで、っていうアレンジ。迸るギターのリフがない、というかよく聞こえない。ミックスの問題か。おそらく編曲は坂本龍一だったのだと思うが、彼にはロックンロールは難しかったか。1985年という時代のサウンドでもある。何よりやはり、ミカでなくてはこの曲を最高潮まで持っていけない、と。

このイベントは国際青年年の記念イベントで、日本民間放送連盟が主催したために、ラジオでも生放送され、それを蒸し暑い自分の部屋で聞いた記憶がある。

また、ミカ・バンドだけでなく、はっぴいえんども一夜限りの再結成したのだ。彼らはキツめの電子リズムに合わせて演奏していた。それは驚きだった。いずれ回想しよう。

この2大ロック・バンドが結集しただけで、このちょっと危ういイベントは、少しは日本の音楽史上意味があったとも言えるかな。ちなみに、細野晴臣はこのイベントを「ニューミュージックの葬式」と言った。ある意味、言い得てる。

この4年後、1989年にミカ・バンド再結集。加藤、高中、高橋、小原の4人に桐島かれんをボーカルに迎えてアルバム「天晴」を発表。ちなみに英語表記は「Mika」から「Mica」に変更されている。もちろんこのアルバムも即座に聴いたが、正直あまりピンと来なかった。平成に入ったばかりの日本で、相当におしゃれなサウンドだった。私はこの時期は古いR&Bやブルース、ソウルなどを遡って聴きまくっていたので、触手が動かなかったというのもある。だが、ネットなど見ていると、桐島かれんのミカ・バンドが一番好き、という声も多い。

作詞には安井かずみやサエキけんぞう、森雪之丞。ゲストミュージシャンには坂本龍一、小林武史、忌野清志郎などの名前がある。

それからさらに17年後の2006年、加藤、高中、高橋、小原の4人に木村カエラが加わって活動再開。加藤和彦は59歳。このときは衝撃的だった。

「ミカ・バンドが再結成するらしい。ボーカルは木村カエラらしい」

という情報が入ったときは唸った。木村カエラはまだデビューして2年ほどだったが、初期のロック色の強いポップスは当時の音楽界の中ではかなり異色だった。故に結構面白がって聴いていた。そのカエラがミカ・バンドのボーカルに指名。これはワクワクしないはずがない。

ほどなくキリン・ラガー・ビールのCMでその姿がお茶の間に。ビルの屋上で関係者に囲まれた中でのライブ・セッションは、さながらビートルズの「Get Back」。カエラがボーカルの「タイムマシンにおねがい」も弾けていて、みんな実に楽しそう。これがRockなんだよな、と能書きなしに嬉しい気持ちになった。

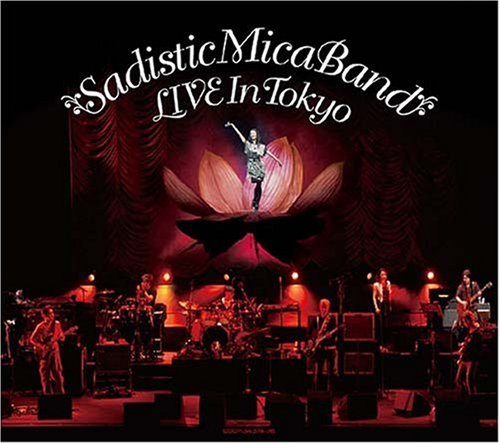

その後、アルバム「NARKISSOS」を発表。バンド名は「Sadistic Mikaela Band」に。このアルバムは「大人なロックだ」と思ったが、ヘビロテにまではならなかった。でもその後の一夜限りのライブを収めた「Live in Tokyo」は聴きごたえあり。サポート・メンバーに佐橋佳幸、アンコールでは奥田民生が登場し、揺るぎないロックンロールのライブとなっている。

以上、3度の再集結はどれも毛色の異なるものだった。

その後も期待したのだが、2009年に加藤和彦が鬼籍に入ってしまった。忌野清志郎が亡くなったのと同じ年だった。

高橋幸宏は昨夏、脳腫瘍が発覚して手術。リハビリの日々を送っているという。ツイッター等で時折本人が現状報告をしてくれている。祈・復活。

高中のライブは年に一回くらいBSで放送されるのを見ているが、全盛期に比べたら指の動きが鈍くなってしまっている。涙。

小原礼は先日まで奥田民生のツアーにベーシストとして参加していた。奥方・尾崎亜美の作る朝ごはんメニューを時折SNSで見る。

47年前の作品を久しぶりにじっくりと聴き、メンバーのその後の活動などを思い返して、そこに自分の人生をも当てはめてみるという、期せずして半生を振り返る作業にもなってしまった。少ししんどい作業。

#003『Hotter Than July』Stevie Wonder(1980)

『ホッター・ザン・ジュライ』スティーヴィー・ワンダー

sideA

1. Did I Hear You Say You Love Me(愛と嘘)

2. All I Do(キャンドルにともした恋)

3. Rocket Love(ロケット・ラヴ)

4. I Ain’t Gonna Stand for It(疑惑)

5. As If You Read My Mind(目を閉じれば愛)

sideB

6. Master Blaster(Jammin’)(マスター・ブラスター)

7. Do Like You(孤独のダンサー)

8. Cash in Your Face(哀しい絆)

9. Lately(レイトリー)

10. Happy Birthday(ハッピー・バースディ)

[主なレコーディング・メンバー]

Dennis Davis(Drums)、Nathan Watts(Bass)、Benjamin Bridges(Guitar)、Rick Zunigar(Guitar)、Hank Devito(Steel Guiter)、Earl DeRouen(Percussion)、Isaiah Sanders(Pianet、Fender Rhodes、Organ)、Hank Redd(Saxophone)、Robert Malach(Saxophone)、Larry Gittens(Trumpet)、Nolan A.Smith,Jr(Trumpet)、Michael Jackson(Background Vocals)

Stevie Wonder(Drums、Percussion、Bass Synthesizer、Piano、Fender Rhodes、Harpsichord、Clavinet、Cabasa、Celeste、Vocoder、Synthesizer、Fairlight、Harmonica、Flute、Bells、Arp、Background Vocals)

Produced by Stevie Wonder

スティービー・ワンダーの名と顔を知った一枚

1980年、中学生となった私は時折レコード店を覗くようになった。それまでは駄菓子屋や文房具屋、せいぜい本屋あたりに本当にたまに行く程度。当時の小学生の消費行動なんてそんなもんだったろう。そもそもそんなに小遣いを持ってない。

中学生になって小遣いが増えた。と言っても多分月500円か1,000円。だからレコード店へ行っても基本的には見るだけ。

いま手元に残ってるレコードを見て、この頃に買ったLPは2~3枚くらい。どれもきっと小遣いを貯めて、あるいはお年玉などもらったあとに、吟味に吟味を重ねて、清水の舞台から飛び降りるくらいの覚悟でレジに持って行ったのだろう。

レコード店でアルバムジャケットを眺めるのが好きだった。ほとんど知らないアーティストばかりだったが、通っていくうちに音楽的知識は増えていった。当時はレコード店とFMラジオ、そして本屋で立ち読みする音楽誌がその情報源だった。

中学1年の夏休みが終わり、日に日に夜が早くなっていった9月の終わり、強烈なインパクトを放つレコード・ジャケットが洋楽コーナーの一番目立つ場所に飾られていた。

黒く太い枠に黄色の筆記体、細い内枠は緑色。枠の中に赤縁のサングラスをかけ、少し上を仰いだ黒人男性。髭を生やし額や頰には汗が流れている。編み込まれた髪の毛には赤と黄のたくさんの髪飾り。彼の背景色は濃いオレンジ。それがラスタ・カラーだと知ったのは大学生になってから。

レコード店に入るや、このジャケットに私の眼は釘付けになった。

これが私とスティービー・ワンダーとのファースト・コンタクトであり、「ファースト・インパクト」だった。

その後しばらくの間は、何をしていてもポッと脳裏にこのジャケットの絵が浮かんできた。正直、ちょっと怖かった。でも気になった。

これがきっかけとなって、音楽誌でスティービー・ワンダーの名前を見かければ「あのジャケットの人だ」と意識するようになり、FMで紹介されれば「おっ」と耳をそばだてるようになった。そのときにオン・エアされたのは本アルバムに収録されている「Master Blaster」や「Happy Birthday」だったと記憶する。わりと好きなタイプのサウンドで、私の音楽リストにキープされた、というくらいで、このアルバムをすぐに手に取ったわけではなかった。

それでもそのリズムとメロディの特異さと、音色の多彩さに「早く聴かなくては」という思いが大きくなっていった。だが、その頃はまだビートルズさえ聴きはじめの時期であり、なかなかスティービー・ワンダーにまでは「手が回らなかった」というのが実情だったのだと思う。金銭的にも。周囲にも聞いている友だちはいなかったし。

いろんなアーティストの作品に、雪だるま式に興味を持った時代だった。それらを片っ端から聴いていけるほどの財力も手立てもなかった。ただ、FMのオン・エア・リストを目を皿のようにして端から端までチェックし、オン・エアされる時間にそのFM曲に周波数を合わせて聴く、ときにはエア・チェック(録音ですね)する。カセット・テープも中学生にとっては貴重な資源なので、なんでも録音するというわけにはいかないから、これまた吟味なのである。

そして中学3年の頃に我が町にレンタル・レコード店が現れ、ちょうどその時期に発表されたスティービー・ワンダーの2枚組ベスト・アルバム『Original Musiquarium I』が最初に通して聴いたアルバムである。オリジナル・アルバムではないが。それでも4曲の新曲が収められており、’70~’80年頃の代表曲を集めたベストだった。そのうちの半分ほどはすでにFMなどで聴いて知っている曲だった。4曲の新曲のうち、「Do I Do」と「That Girl」がチャート・インした。小林克也の「BEST HIT USA」でよく聴いた。土曜の夜のこのテレビ番組は、当時の洋楽ファンにとっては涎が垂れる30分だったな。小林克也は我々世代にとっては洋楽の伝道師だった。

さて『Hotter Than July』であるが、アルバムをきちんと聴いたのはそれから数年後、多分高校生の頃。ようやくにして手にしたこのアルバムは、期待に違わずバラエティに富んだ作品だった。

スティービー・ワンダーの名盤、と言えば多くの人は’70年代中期の『Talking Book』、『Innervisions』、『Fulfillingness’ First Finale』の傑作3部作と、その次の2枚組プラスαの超大作『Songs in the Key of Life』を挙げるだろう。これにはまったく異存なし。おそらくこの「名盤アワー」が続いていけば、必ずどこかで取り上げることになるだろう名盤中の名盤たちなのである。私にとっても人生における欠かせないアルバムである。

しかし、先の「ファースト・インパクト」など、極私的な重要アルバムとしては、やはり真っ先に『Hotter Than July』を挙げておきたいのだ。

今思えば、相当にROCK色の濃いアルバムだ

ステービー・ワンダーの19枚目のオリジナル・アルバムとなる『Hotter Than July』のオープニングを飾るのは「Did I Hear You Say You Love Me(愛と嘘)」。ロック調のギター・リフからはじまり、ベースも同じフレーズでシンクロする。そこにホーン・セクションもユニゾンでリフを繰り返すという明るいナンバー。クレジットを見るとキーボードはスティービーのシンセサイザーとピアネットという電子機械式ピアノが記されているが、その存在感は希薄。ギター・リフとホーン・セクションの強いアレンジである。これに時折張り上げるようなスティービーの声とゴスペルのようなバック・ボーカルが重なる。はじまりに相応しい曲だ。

この時代くらいまで、洋楽の曲のタイトルには邦題がよく付けられていた。タイトル直訳のものもあれば、かなりな意訳のものもあり、さらにはまったく曲のイメージとはかけ離れたものもあった。ステービーの曲にも邦題をつけられた曲が多く、この曲は「愛と嘘」である。これは相当な意訳の部類か。そう言えなくもないが、そうは言っていない。というような邦題がスティービーには多い気がする。

「Did I Hear You Say You Love Me(愛と嘘)」のエンディングが綺麗にズバッと切られると、間髪入れずに同じBPMで「All I Do(キャンドルにともした恋)」のイントロがはじまる。繋がっているように聴こえる編集なのだが、こちらはエレピの音が哀愁を感じさせるマイナーのナンバー。雰囲気はガラッと変わる。歌詞の中に「毎日キャンドルを灯していた」とあるから、そこから付いたタイトルである。サウンドはエレピによく動くベース、シンプルなエイト・ビートのドラムが基本となっており、おかず的にキーボードやフルート、サックスが入る。ベーシック・トラックはスティービーの多重録音で、フルートも自身が吹いている。

そしてバッキング・ボーカルの一人に名を連ねているのがマイケル・ジャクソン。それを知って意識して聴いていればマイケルがいるとわかる。でもそれほど前面には出ていない。前年に『Off the Wall』という名盤を発表しており、すでにビッグネームと言える存在となっていたが、1980年はまだ『Thriller』以前なので文字通り「化け物」になる前のマイケルだ。

ミドル・テンポ・バラードの「Rocket Love(ロケット・ラヴ)」。ジャジーな雰囲気で、1980年前後のAORのクールな空気感が濃厚に漂っている。ギター以外はスティービーの演奏。ロケットやジェットコースターといった乗り物が歌詞に含まれると、大抵は一気に盛り上がり一気に冷める、といった内容のことが多いが、この曲もおおよそそれに漏れず。

A面4曲目は「I Ain’t Gonna Stand for It(疑惑)」。サウンドはかなりシンプルな南部テイストのロック。アコースティック・ギターとピアノを中心にエレキ・ギターのおかずが加わる。そこにスティービーの歌が入り、ソウル色が濃くなっている感じ。とは言え、これまでのスティービーの曲の中では相当のアクの弱い部類だろう。心地よいロックだ。タイトルを意訳すれば「もう我慢ならん」といったニュアンス。歌詞の内容をざっと見ていくと、なるほど「疑惑」という邦題も当たらずとも遠からずか。

この曲は2001年にエリック・クラプトンがカバーしているので、それでご存知の方も多いだろう。このクラプトン・バージョンが実にスティービーのオリジナル・アレンジのまんまなのである。歌い方までスティービーを意識しているのではと思える。もちろん、クラプトンの泣きのギターはふんだんに盛り込まれているのだが。細かいことを言えば、スティービーのハイファットは16ビートを刻んでいるが、クラプトンのほうはステーヴ・ガッドの重たい8ビートである。

A面最後は「As If You Read My Mind(目を閉じれば愛)」。速いテンポでピアノがコードを刻み、ベースが動き回る。これはこれでスティービーらしいファンキーなダンス・ナンバーである。この曲ではスティービーはほぼキーボードで、各楽器にミュージシャンが配されている。そしてスティービーと言えばハーモニカ。彼でしか出せない唯一無二のハーモニーとタッチ。本アルバムではこの曲でのみそれを味わうことができる。

Bob Marley と M.L.King Jr. 牧師に捧げられた名曲

B面のはじまりは「Master Blaster(Jammin’)(マスター・ブラスター)」。スティービー版レゲエはハンパない出来。スティービー色を消し去って、ひたすら Bob Marley に私淑したような本格レゲエなのだが、しかしやはり歴然としたスティービー・サウンドが醸し出されている。何をやってもオリジナルになるほど、スティービーの音楽は確立されているのである。

マスターは「師」、ブラスターには「ラスタ」の文字、つまりラスタの師=Bob Marley を歌った曲であり、実際に歌詞の中に Marley の文字が見られる。また「Hotter Than July」という一節もある。アルバム・ジャケットのアート・ワークなども含め、この曲が本アルバムの核であることは紛れもない。

シングル・カットされたこの曲は、全米チャートで最高位5位。同時期にチャート・インしていたのは「(Just Like)Starting over」John Lennon、「Hungry Heart」Blues Springsteen。

次に来るのが跳ねるようなダンス・チューン、「Do Like You(孤独のダンサー)」。本アルバム内ではこれまでのスティービーのサウンドを一番踏襲している曲だ。だが作りはかなりシンプル。管楽器以外のインストルメンツはスティービーが演奏している。邦題は歌詞をきちんと踏襲して付けられている。ここに出てくる「keita」はスティービーの幼き息子のこと。「Isn’t She Lovely」で描かれた息女「Aisha」も登場する。

「Cash in Your Face(哀しい絆)」はミドル・テンポのR&B。本作の中では一番地味な曲という印象、個人的には。でもキーボードのタッチといい、ベース・ラインといい、オーソドックスなスティービー・アレンジの小曲でもある。邦題の絆は、きっとお金だけの関係、みたいなことを言っているのだと思う。

ラス前に本作最高のバラード、「Lately(レイトリー)」。演奏はスティービーのピアノとベース・シンセのみ。恋人のちょっとした変化が気になって、別れを決意するという詩を切々と歌い上げる。スティービーのバラードの王道を行くメロディ・ラインに酔いしれる。

そして本作を締めるのが「Happy Birthday(ハッピー・バースディ)」。軽いタッチの明るいR&B。ポップである。それでいてスティービーの切なげなメロディが絡まり、これまた独特の彼の世界を作り上げてしまう。

この詞の中に「Martin Luther King Jr.」の名が出てくる。彼の誕生日を祝おう、という歌なのだ。というのも、この頃 King牧師の誕生日を国民の祝日に、という運動が起こっていた。スティービーもこれに賛同し、「声明」を発表するとともに、この曲でその機運を高めようとしていた。これを政治的活動と見る輩も当然いて、この曲だけでなくその運動そのものを否定する人たちも少なくなかった。それでもスティービーは信念を曲げず歌い続ける。議会でも賛否両派の運動は盛んになるが、1983年にときの大統領、ロナルド・レーガンが祝日化する法案にサインし、決着。1986年から1月第3月曜日が「キング牧師記念日」となったのである。

とまあそんな話が先に立ってしまういわく付きの曲なのだが、あまり英語詞のわからない日本人にとっては、誕生日を祝う定番曲のひとつとなって、メディアでもSEとしてよく使用されている。大人数でのバック・コーラスは感動的ではある。演奏はすべてスティービー本人の一人多重録音。

スティービーの脳内実験室に溺れたい

このアルバムは1980年代の幕開けに発表された。こののちのスティービーの80年代は「I Just Call to Say I Love You」や「Parttime Lover」、さらにはポール・マッカートニーとのデュエット「Ebony and Ivory」、そして「We are the World」と、どちらかと言えばポップ・アイコンとしての存在感が強まった。その意味では本作までに見られる毒性(特異性)の部分は薄まっていったという感もある。

だからこそ、本作の立ち位置というのがとても重要で貴重なのである。

先にも述べた3部作や「Key of Life」の時期がキャリアのピークかもしれない。これらを続けざまに発表して、ほぼ沈黙の70年代後半を経たあと、80年代の声を聞くとともに世に問うた作品なのである。

その後は寡作となっていくスティービー。迸るような前のめりの音楽への渇望時期はここまでだったのか、と見えてしまうのは私だけか。

80年代に一度、武道館でスティービーのライブを見ている。それが何年だったのかが思い出せない。ネットの情報を集めて推測すると、どうやら1988年の来日だったようである。2階席、右側の前のほうだったのは記憶に残っている。セットリストの詳細はもはや調べても出てこない。だが、最初から最後まで代表曲のオン・パレードだったのは確かだ。まあ、これだけ長い期間最前線でヒットを飛ばし続けてきていたのだから、当然か。もちろん演奏も最高だった。

当時はものすごくスティービーを聴いていたわけではなくて、すでに自分の中でのブームのあとだったのだが、でもどうしても一度はスティービーのステージを見てみたいという欲求は強かった。それでチケットを取ったのだった。

それから30年以上が経っているが、断続的にずっと聴き続けている。YouTubeが普及して以降は、貴重なライブ映像や音源にいとも簡単に触れられるので、ここ数年はまた聞く機会が増えている。このアルバムもまた聴く頻度が高くなっている。聴きはじめれば45分はあっという間に過ぎる。

ああ、やはり私はスティービーのサウンドが、メロディーが、楽器の音色が、声が好きなんだと年を取れば取るほど実感している。

70~80年に作られたスティービーの曲を聴いていると、この人は脳内でいろんなことを試して音にしているんだろうなとつい考えてしまう。実験しつつ、はまり込んだ音や旋律を組み立てていって、この人にしか作り得ないサウンドを築き上げてきたのだろうと。

彼の脳内実験室を覗いてみたい、願わくばその海に溺れたい。いや、アルバムと対峙して耳を傾けているとき、すでに私は溺れている。

全米アルバムチャートでは最高位3位、同R&Bチャートでは1位を記録。UKでも2位を記録している。

2011年に「Rollimg stone」誌が選定した「最も偉大なアーティスト100」では15位。同誌が2008年に選定した「最も偉大なシンガー100」では9位。まあ、こういうのは媒体や時代によって全然変わってくるからね。

まったくの余談だが、ここまで3枚のアルバムについて私的文章をつらつらと書き連ねてきたのだが、3枚ともアルバム・ジャケットはイラスト(絵)だ。

写真よりも絵のアルバムほうが、ジャケット・アートを堪能してきたと確かに思う。

#002 『FOR YOU』山下達郎(1982)

『フォー・ユー』山下達郎

sideA

1. SPARKLE

2. MUSIC BOOK

3. INTERLUDE A Part I

4. MORNING GLORY

5. INTERLUDE A Part II

6. FUTARI(ふたり)

sideB

7. LOVELAND, ISLAND

8. INTERLUDE B Part I

9. LOVE TALKIN’(Honey It’s You)

10. HEY REPORTER!

11. INTERLUDE B Part II

12. YOUR EYES

[主なレコーディング・メンバー]

青山純(ドラムス)、伊藤広規(ベース)、椎名和夫(ギター)、吉川忠英(ギター)、難波弘之(キーボード)、佐藤博(ピアノ)、浜口茂登也(パーカッション)、土岐英史(アルト・サックス)、吉田美奈子(バッキング・ボーカル)、山下達郎(ギター、キーボード、パーカッション、マリンバ、グロッケン、シタール、バッキング・ボーカル)

Produced by 山下達郎

1982年、15歳、曇天の夏

邦盤で最初に取り上げる1枚も悩みに悩む。これまでにいろんなアーティストから影響を受けてきている。絞れるものではない。だが前回同様、「1枚目」のアルバムと割り切ってセレクション。

ザ・バンドもそうだったが、私の音楽を聴く上での最も重きを置く要素は、アンサンブルでありアレンジだ。これは相当早い時期に気づいた。

もちろんギター1本の弾き語りに震えることもあるし、シンプルなロックンロールやブルースに酔いしれることもある。でもそれも広義の意味ではすべてアレンジと言える。

アンサンブルやアレンジで「おおっ」と思うものに惹かれてきた音楽人生だったようだ。

日本のポピュラー・ミュージック史上に燦然と名を残す良質なサウンド・アレンジの提供者の、第一列に並ぶアーティストの一人が山下達郎だろう。

初期はファンクやディスコ・ミュージック色が濃い、当時の邦楽の枠からはみ出たサウンド。1980年代に入るとそこにリゾート・ミュージックの色が加わって、より多くのリスナーに受け入れられやすいサウンド・アレンジと進化する。

山下達郎は1979年のヒット曲「ライド・オン・タイム」でお茶の間に進出した。同曲をバックにmaxellのカセットテープのCMに自ら出演。暮れ行く砂浜に足を濡らしながら、右手を伸ばして指鉄砲で「ズドーン」と一発ぶっ放すという、今思えば奇跡のようなCM。「いい音しか残れない」。強烈に印象に残っている。ちなみにほぼ同時期のFUJIFILMのカセットテープのCMはYMOの「テクノポリス」で、お三方が出演している。

達郎氏のアルバムから1枚選ぶことさえ、難しい。アルバムの最初から終わりまでひとつの流れを持つアルバムを挙げろ、と言うのであれば、この『FOR YOU』となるか。当時聴いていた頃の心象もパッケージされているという個人的な理由も多分に含めて。

『FOR YOU』がリリースされたのが1982年1月21日。意外だが、冬である。このアルバム以降、かなり長い間「夏と言えば達郎」という世間のコンセンサスがあった。

達郎氏の6枚目のスタジオ・アルバム。発売当初、レコード店や雑誌のアルバム・レビューなどでこのアルバムのジャケットを目にし、鈴木英人の原色のイラストに憧れた。きっとそんな人は多いはず。中学生だった私も、なんとなくウエスト・コーストの乾いた風と陽の光をそこから感じていた。

ちょうどレンタル・レコード店が横浜の我が町にも出来はじめた時期だった。おそらく発売後2~3ヶ月の頃にこのアルバムを借りている。

初夏から夏休みにかけて、もちろんmaxellのカセット・テープに録音したこのアルバムをよく聴いた。カセットのインデックス、背タイトル部分はジャケットの文字を真似して書いた。

当然自分の部屋で聴いていたことが多かったはずだが、何故か今でもふっと頭に浮かぶ絵は、友達の家で遊びながらこのアルバムを流していたときの光景だ。夏休みの昼間である。窓の外はどんよりと曇り空。そう、この年の夏の印象は私には曇り空。冷夏だったかどうかは、覚えていない。けれども、晴れの日は少なかったと思う。

「夏アルバム」の『FOR YOU』をそんなシチュエーションで聴いていたのだ。きっと夏の光が降り注ぐビーチを思い描いていたのだろう、15のワタクシ。

そしてかれこれ40年、全然色褪せない。いまだに準ヘビロテのアルバムなのである。

日本軽音楽史上最高のイントロ

A面の1曲目は、ちょっと音楽通を誇る人ならこれはもう耳馴染みのイントロ。アルバムの1曲目として、コンサートのオープニングとして、そしてJ-pop史上最高のイントロと言っても言い過ぎではないだろう、「SPARKLE」のカッティング・ギターから幕を開ける。歯切れのいいカッティングは達郎氏自身が弾いている。ご存知の方も多いと思うが、達郎氏のギター・カッティングは他の追随を許さないほどのもの。ボーカリストのギターと侮ってはいけない。決して簡単なリズムではないこの「SPARKLE」のカッティングを本気で弾きながら、ライブではあの声で歌い上げているのだからこれは超絶と言っていい。もうこれ以上のギター・カッティングはない。これがこのアルバムのすべてであると言ってもいい。これを聴いた時点で、すでに名盤の確信があった。

ライブでもオープニングを飾ることが非常に多いこの曲、スタジオ版ではゴージャスなホーン・セクションと女性コーラスが気持ちを高揚させてくれる。ブルンブルンいうチョッパーのベースに上体が自ずとリズムを刻む。

詩は吉田美奈子。その分量は恐ろしく少ない。全部載せよう。

七つの海から集まって来る

女神達のドレスに触れた途端に

拡がる世界は不思議な輝きを

放ちながら心へと忍び込む

高くて届かぬ愛の行方も

夜を担う夕闇降り始めたら

素敵なざわめき心に投げ掛けて

ただ懐かしい思い出に摩り替える

Sparkling’ my heart

Wonderin’ your world

ちなみにこのアルバムの作曲・編曲は全曲達郎氏である。

この曲を聴いてメラメラと燃え上がらないはずなどない。聴く者の心も身体も持って行かれる究極の1曲目なのである。達郎氏の代表作の筆頭なのだ。

2曲目は間髪を入れずにドラムの連打から「MUSIC BOOK」。左右のリズム・ギターが軽快にステップを踏ませる。左チャンネルが達郎氏のギターだと思っていたが、クレジットを見ると達郎氏はこの曲ではギターを弾いていない。このアルバムで唯一。作詞はこれも吉田美奈子。

Music book 開いたら メロディの雨が肩を濡らして

とあるが、私の中では果てしなく夏の爽やかな午前中のイメージの曲。もっとも「メロディの雨」だから悪天ではないかもしれない。それは次の「MORNING GLORY」にも言える。それはそう、こちらは、

東に向いている ブラインド目がけて射し込んだ

光に瞳を開いたら

なので朝の歌だ。作詞は達郎氏自身。

比較的オーソドックスなピアノのミドルテンポの佳曲。ビッグバンド・ジャズ風のホーンが彩り豊か。

この曲は竹内まりやへの提供曲なのだが、その仕上がりを聴いた達郎氏、納得いかなかったのか、本アルバムで自分のイメージしているサウンド・アレンジでレコーディング、収録したのだという。

この2曲の間に「INTERLUDE A Part I」が挟まる。短い小曲が、達郎氏の一人アカペラによって、アルバムを通して曲を繋いでいく。これが本作のトータル・アルバムとしての印象をより強めているし、最初から最後まで一貫性のある物語として完結させてもいる。

A面最後は「FUTARI(ふたり)」。スローな6/8のバラード。歌詞にもあるように夜の雰囲気が濃厚に漂う。Live Album『JOY』のプロモーションのためのダイジェスト・ムービーがあるのだが(動く達郎氏を見られる数少ない動画だ)、この曲で達郎氏はピアノを弾きながら歌い上げている。

歌詞は吉田美奈子。当時の私自身はまだ体験したことなどあろうはずがない歌詞世界に、いっぱしに切ない気持ちになっていた15歳の夏だったことを思い出した。夏の夜とと言えば盆踊りでワクワク、という時代で世代だった。

究極のLove song「YOUR EYES」の英語詞は覚えた

B面1曲目、「夏と言えば」の代表曲「LOVELAND, ISLAND」。ビールのCMの曲だった。イントロの弾むようなギターのリズムと、繰り返されるハープのアップ・ダウンがキラキラの夏を演出している。歌詞にある「焼けつく石畳の彼方に 揺らめく逃げ水の中から」という絵面がリアルに浮かぶ。歌詞は達郎氏自身。

この曲は当時もシングル・カットしていたと思っていたのだが、シングル化したのはこの20年ほどあとにリバイバル・ヒットしたときで、発表当初はされていない。それどころか、このアルバムからはシングルを切っていないのである。それだけアルバム勝負の1枚だったのだろう。このあたりは現代の感覚とはかなり違っている。今はシングルが溜まったらまとめてアルバム化、という感じ。

「INTERLUDE B Part I」を挟んで、「LOVE TALKIN’(Honey It’s You)」。このアルバムではこの曲が一番funk色が濃く、それまでに発表されていた達郎テイストが強く現れている。とにかくリズムが強靭だ。詞は吉田美奈子で、盲目的なラブソング。

次の「HEY REPORTER!」は達郎氏が時折やる風刺ソング。曲調は Dirty funk とでも呼ぼうか。SLY & THE FAMILY STONE っぽくもある。重たいリズムに芸能リポーターを皮肉る歌詞が乗る。この少し前、竹内まりやとの交際が騒がれ、プライベートまで踏み込んでくる仕事熱心な芸能リポーターへの「賛辞」を歌っている。詞はもちろん本人。当時はアルバム中、この曲だけ異質な感じがしたものだが、それもじきに慣れたのだろう。今はこのアルバムに欠かせない曲となっている。いやこのアルバムのどの曲も外せない。全ての曲がこの順番で現れてこないと『FOR YOU』じゃない。そんなアルバムって結構ある。流れが脳に焼き付いちゃってる。

最後の間奏曲「INTERLUDE B Part II」が終わると、アルバムを締める「YOUR EYES」。イントロなし、歌とピアノではじまる壮大なバラード。

英語詞の歌なのだが、15歳の私は歌詞カードを見ながら一生懸命に覚えた。三つ子の魂百まで。今でも最後まで歌える。英語詞だから、外国の歌をカバーしているものだと当時は思っていて、オリジナルと知ったのはかなりあとだった。詞は Alan O’Day。

サウンドはいわゆる Wall of sound の類なのだが、それより何よりこの曲を厚く支えているのは多重録音のコーラスだ。それはまるでオーケストラでもあるかのような荘重な音の壁なのである。

この曲も竹内まりやに提供するために書かれたのだが、ボツになった。そのため自身のアルバムのためにレコーディングしたという。竹内まりやがようやく歌って発表したのは2013年のこと。

ビジュアル・イメージも含めて、今なお憧れの1枚

15の頃と言えば、洋邦問わず興味のあるアーティストの曲を貪欲に聴いていた時代だ。まだそれほど音楽の蓄積や知識がないから、音楽系の雑誌もよく読んでいたし、当時はFMラジオを「エアチェック」することも音源確保のためにはとても重要だったので、FM雑誌も読んでいた(エアチェックなんて言葉、知らない世代のほうが多いでしょうね。これやFMの話はいくらでも書けるので、いずれ改めてやりましょう)。

山下達郎のオリジナル・アルバムを初めてフルで聴いたのも、この『FOR YOU』だった。アルバムを通してみると、中学生の知識や感受性には少々背伸びが必要なサウンドだったと言えよう。

でも、繰り返し聴いていた。手持ちのレコードやカセット・テープがまだそれほど多くはないから、同じアルバムを何度も聴いていた。だからこその愛着も湧き、一生聴き続けるアルバムになるのだろう。この頃聴いたアルバムはどれも強烈に残っている。

この前年に大瀧詠一が『A LONG VACATION』という、日本のポップ・アルバム史上で最高峰の作品を発表しており、その流れでの『FOR YOU』と世間は受け取ったかもしれない。原色のイラストのアルバム・ジャケットや、夏のリゾート・ミュージックという共通点があった。私自身もそうだった。リゾートなんていう言葉も、この頃広まった言葉であり、トレンドだったのだろう。

そういった世相を考えると、ともすれば「流行」で片付けられがちな作品にもなりかねない。しかしそうはならなかった。それは何故か。簡単な話だ。サウンドの持つ個性とリアリティが張りぼてでなく、心底から湧き上がってきたものを、きっちりと作り込んだから。長年蓄積してきた音楽的感性やテクニックを存分に消化して、生み出したものだから。

聴き続けることができる音楽というのは、どれもそうである。やっつけ仕事は残らない。「いい音しか残れない」のだ。

達郎氏は長く聴き続けられる音楽について、次のようなことを言っている。

「詩でも曲でもなく、アレンジが洗練されていてきちんと作られていれば、何十年経ってもずっと聴いてもらえる」

達郎氏もアレンジ志向なのである。だからこの『FOR YOU』でアルバムの洗礼を受け、ほぼ40年間鮮度を失わずに聴いてこられたのだ。

いや、達郎氏のアルバムを聴いてきたがために、私もアレンジ志向となったのだろうか。どちらが鶏で卵か。

それでも、15の私には至福の39分だった。FM誌に載っていたアルバム・ジャケットを眺めながら何度も聴いたこの1枚は、一生を揺さぶるほどの印象と発見を与えてくれた。

でも、15の私にその全貌を見抜き、理解できる筈も無い。歳を重ねて、ずっと聴いていて多くの発見があったアルバムでもあるのだ。

初期の衝撃は未だ消えない。そののち仕組まれた細部の快感をあれもこれも見つけていって、それらはどんどんと増えていき、通して聴くとワクワクを感じるポイントがここそこに散らばっていて、最初から終わりまでずっとグルーヴし続ける。

トータル・アルバムという言葉を聞かなくなって久しいが、このアルバムは真のトータル・アルバムと言って、誰にも異存はないだろう。

2020年、動く達郎

ここからは余談だが、1992年に「サタデー・ソング・ブック」としてはじまった TOKYO FM の達郎氏のラジオ番組が、「サンデー・ソング・ブック」として今でも続いている。毎週日曜14時から1時間、達郎氏の声が聞けるというのは奇跡と言える。

これだけのベテラン・アーティストの近況を毎週知ることができるというのは、なかなかない。そこではリアル・タイムの社会事情や自分が今取り組んでいる仕事などが語られ、同時代に生きているんだなあ、といたく感じられるのだ。

一方、テレビにはまったく出ない。それどころか、ライブDVDの発表もこれまでにない。以前、自身のラジオで「自分が望む音質でパッケージできない」といったようなことを言っていた。

つまり「動く達郎」はライブでしか拝めないのである。しかしそのライブもプラチナ・チケット。一昨年のツアーでは私も4公演ほど申し込んだのだが、すべて抽選に漏れた。手に入りにくいのだ。だから、なかなか見ることができない。

(例外がひとつ。昨年発売された竹内まりやのライブDVD。バックでギターを弾き、コーラスをつける達郎氏の姿が存分に映る。至福)

だが、昨年のコロナ禍が状況を少しだけ捻じ曲げた。

密回避や移動自粛のために音楽、演劇、スポーツと、観客を集めての公演がほぼできなくなった。そこでオンラインでの配信ライブというのが一気に一般化した。ご存知の如く、配信ライブにはキャパがない。チケット代を支払えば、例外を除いてはすべての人が見ることができるのである。

達郎氏も予定されていたアコースティック・ライブ・ツアーがすべて中止となり、その代替法を模索していたという。だが、配信での音質には疑問を持っていた。

とそこに折りよく、高音質で配信可能なサービスが生まれ、その第1回の配信ライブが達郎氏となったのである。

申し込めば誰でも「動く達郎」が見られることになったのだ。これは長く音楽に携わる人間や聞いてきた人間にとっては、革命的な出来事であったと言ってもいい。

2020年7月30日木曜日20時、ライブハウス捨得のステージ上で椅子に座ってギターを持った達郎氏が動いた。

この日の配信は生の演奏ではなく、2018年に捨得で行われたアコースティック・ライブからの曲と、2017年の氣志團万博でのパフォーマンス。おまけ動画も数曲ついて1時間半余り。配信とは言え、噂通りのライブ・パフォーマンスに圧巻、呆然でした。これは掛け値無しに国宝級。しばらくモニターの前で脱力してました。

さらに年末、今度は配信のために収録したというライブハウスでのアコースティック・ライブを堪能できた。なんと年に2度、配信とは言え達郎氏のライブに「参加」できたのである。

コロナで息苦しく過ごす我々への、達郎氏からの誠意溢れるの贈り物だった。

2度と言ったが、いやもうひとつあった。「アコースティック・ライブ展」という催しが全国を巡った。その東京展が池袋パルコで開催され、予約して出かけた。密を避けるために各回予約制だったのである。

過去のレコード・ジャケットやツアー・パンフ、楽器などが展示され、狭い一室の大きなスクリーンと大きなスピーカーのど迫力で、3曲ほどライブ映像を見せてくれるといった内容。間隔をあけた椅子に20人ほどがスクリーンを見つめる。これを30分ごとに回していた。規模の大きなものではなかったが、ファンを高揚させてくれる好企画だった。

かくの如く、生み出す音楽やライブに妥協なし。ファンに対しては常に真摯な気持ちで向き合ってくれる達郎氏のプロフェッショナルな姿勢には、本当に脱帽です。

#001 『MUSIC FROM BIG PINK』The Band(1968)

『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』ザ・バンド

sideA

1. Tears of Rage(怒りの涙)

2. To Kingdom Come(トゥ・キングダム・カム)

3. In a Station(イン・ア・ステイション)

4. Caledonia Mission(カレドニア・ミッション)

5. The Weight(ザ・ウェイト)

sideB

7. Long Black Veil(ロング・ブラック・ベール)

8. Chest Fever(チェスト・フィーバー)

9. Lonesome Suzue(悲しきスージー)

10. This Wheel’s on Fire(火の車)

11. I Shall Be Released(アイ・シャル・ビー・リリースト)

[THE BAND 1968-1977 member]

Rick Danko リック・ダンコ : ベース、ギター、ボーカル

Levon Helm リヴォン・ヘルム : ドラムス、ボーカル、マンドリン、ギター、パーカッション

Garth Hudson ガース・ハドソン : オルガン、キーボード、アコーディオン、サックス

Richard Manuel リチャード・マニュエル : ピアノ、ドラムス、オルガン、ボーカル

Robbie Robertson ロビー・ロバートソン : ギター、ボーカル、パーカッション

Produced by John Simon ジョン・サイモン

難産の「名刺がわりの1枚」

一番最初にご紹介するアルバムとなれば、これは名刺がわりの1枚ということになるわけで。それはつまりこの「名盤アワー」の当面の「色」や「向かう先」を示す作品ということにもなってしまうのである。

それ故、こちらも想像以上の緊張感に潰されそうになっている。セレクションには神経を使う。

いつ聴いても感涙でむせぶ名盤、人生を辿る道の上で影響を受けた作品はそれこそ数え切れないほどある。どれも捨てることのできない大切なアルバムたちなのだ。

そこから1枚選ぶのは誰だって至難の業。でも、「1枚目」のアルバムを選ぶのであって、「一番好き」を選ぶわけではない、と気持ちを割り切らせて、リストアップしたアルバムタイトルを何度も眺めていく。

アルバムの完成度や充実度のみならず、それを聴いていた時代の自分の意識、当時の時代背景、その後どのくらいその作品を引きずって生きているのか等々、様々な要素を掛け合わせて考える。そこから絞り込み作業を行い、「初産は難産が多い」の例に漏れず、何日も逡巡して呻き、捩じくれ、そしてようやく決めた1枚がこれ、The Bandの『Music from big pink』。

まあ妥当、と思われる方も少なくないと思う。そのくらい語り尽くされている名盤中の名盤である。だがやはり、このアルバムの存在感は初聴以来30数年経った今でも、私の中で「王座」を譲らないのである。威張ってる王ではない。何かにつけて、Rock、Popの基準になってるのだなあ、私にとっては。アイデンティティというのかな。自分の音楽志向の座標軸の中心にある作品とでも言えようか。

ボブ・ディランのバックを経て、待望の1stアルバムリリース

1968年7月1日にリリースされたザ・バンドの1stアルバム。アメリカのチャートでは最高位30位。意外だがそれほど上位には食い込まなかった。

1968年はThe Beatlesが2枚組の『The Beatles』(通称・ホワイト・アルバム)を発表し、Eric ClaptonのCreamが解散。Led Zeppelinが結成されたという年である。

ザ・バンドはアメリカ人のリヴォン・ヘルム以外はカナダ人。だがそのサウンドはアメリカ南部のテイストに満ち満ち、しかし懐古的趣味にとどまらない時代性を多分に盛り込んでいる。

これがデビューアルバムではあるが、しかしザ・バンドのサウンドや力量はすでに音楽好きの間には認められていた。それはかなりの期間、ボブ・ディランのバック・バンドを務めていたからから(当時のバンド名はホークス)。

それまでアコースティック・ギター1本で言葉をまくし立てていたボブ・ディランが、エレキ・ギターを抱えてバンドを従えてステージに現れる。これは当時大事件だった、と伝え聞いている。エレキを持ったディランを拒否するもの、歓迎するもの、賛否両論だったと。

ディランに関してはいずれ取り上げることになるはず、だからこの話はここではこれだけ。そのエレキを持ったディランのバックがデビュー前のザ・バンドだったということなのだ。この話をすると、井上陽水のバックが無名時代の安全地帯だったことがいつも頭をよぎる、余談。

ツアーの後も、ディランとザ・バンドの交流は続き、ニューヨーク郊外にある通称「ビッグ・ピンク」という家に移り住み、セッションを続ける。アルバムタイトルはここから来ている。ちなみにアルバム・ジャケットの絵はディランが描いたもの。これも傑作。30cm四方のレコード・ジャケットだからこその迫力。やはりこのくらいのサイズだと愛でる楽しみも飾る喜びも増す。

アルバムジャケットの中面にはこのビック・ピンクの紹介文のようなものまで、写真入りで載せられている。

BIG PINK

A pink house seated in the sun of Overlook Mountain in West Saugerties, New York.

Big Pink bore this music and these songs along its way.

It’s the first witness of this album that’s been thought and composed right there inside its walls.

大雑把に意訳すると、「ニューヨーク州の西ソーガティズにあるオーバールック山の麓で太陽を浴びて建つピンクの家。この大きなピンクはこれらの音楽と歌を穿った。壁の中で作られたこのアルバムの最初の目撃者でもある」。

boreを「穿つ」としたが、「退屈する」という意味もある。

プロデューサーはJohn Simon(ジョン・サイモン)。ザ・バンドの1、2作目の他、サイモン&ガーファンクルノ『フェイキン・イット』、ジャニス・ジョップリンの『チープ・スリル』などの他、1997年には佐野元春 and The Hobo King Bandの『The Burn』もプロデュースしている。

「Tears of Rage」から「The Weight」まで瞬く間のA面

私が初めてこのアルバムを聴いたのは、おそらく1986年頃。高校から大学への節目の時期だった。その少し前からブルースやR&B、カントリーなどアメリカ南部の音楽に目覚めはじめていた。そのかなり早い段階で、このアルバムは名盤、Rock classicであるという記事や評判を幾度も目にし耳にしていたので、手に取ってみたのだった。

アルバムはイントロのギターの籠った揺れが印象的な「Tears of Rage(怒りの涙)」からはじまる。相当なスローテンポで、演奏の難易度は高い。このギターの音とオルガン、ホーンが音数少なく絡んで進んでいくのだが、これがなんとも心地よい。イントロで持って行かれること、請け合い。

メインボーカルはリチャード・マニュエルで、枯れて不安定で絞り上げるような声が揺さぶってくる。

この曲をデビューアルバムの1曲目に置いてしまうところに、このバンドのキャリアと自信が感じられる。だが、このアルバムでの最重要曲であり、問題曲でもあるので、これは妥当だろう。

コンポーザーにはディランとリチャード・マニュエルの名がクレジットされている。ディランはこの曲を自身のアルバム『The Basement Tapes』に収録している。もっともこのアルバムもビッグ・ピンクでのザ・バンドとのセッションを集めたものだ。

と、こんな感じで書き進めていったら「いったいいつ終わるんだ、長い」とお叱りを受けそうだ。これだけ書いてきてまだ1曲目だ。知っていることや感じたことをたくさんご紹介したいのだが、読むのが大変な文章にはしたくない。ここからはメリハリをつけていこう。それでも長くなりそうだ。

「To Kingdom Come(トゥ・キングダム・カム)」はロビー・ロバートソン作。右チャンネルの跳ねるようなスネアの四つ打ちと、左チャンネルのピアノが軽快な佳曲。

「 In a Station(イン・ア・ステイション)」はリチャード・マニュエルの曲。サビの後のハミングが郷愁を掻き立てる。

「Caledonia Mission(カレドニア・ミッション)」はロビー・ロバートソン作。リトル・フィートっぽいミドルテンポのフォーキー・ブルース。この頃はまだリトル・フィートはデビューしていないが。

そしてザ・バンドの代表曲となる「The Weight(ザ・ウェイト)」がA面最後を締める。ロビー・ロバートソン作で、メイン・ボーカルはリヴォン・ヘルムとリック・ダンコ。相当に地味なアレンジである。アコースティック・ギターのカッティングとピアノのコードが淡々と続くが、その分情感溢れるボーカルがせつなく響く。

この曲の歌詞は聖書からの引用が多いと言われている。それを理解して聴いているかいないかで、ずいぶんと印象や評価が変わってくるはずだ。だから日本人にはそのサウンド面のみの印象で終わってしまっているのでは。

しかし難解なのである。いくつかの訳詞を見ても、その解釈が随分と異なる。作者のロビー・ロバートソンは自伝の中で「この曲に深い意味はない」と言っているが、それも額面通りには受け取れないだろう。サビの歌詞でさえその訳は錯綜している。

Take a load off, Fanny

Take a load for free

Take a load off, Fanny

And you put the load right on me

さて、あなたならどう訳しますか。ざっと意訳すれば「荷を降ろして楽になれ、その荷は俺が負う」といったようなものか。タイトルも「The Weight(ザ・ウェイト)」だから。

レコードならここで盤をひっくり返してB面。

B面は「Chest Fever」で極まり、「I Shall Be Released」で眦が滲む

「We Can Talk(ウィ・キャン・トーク)」はリチャード・マニュエル作の8ビートの軽快なナンバー。途中で4ビートになる展開に遊び心を感じる。セッションしているうちにこんな風になっていったのではと推測した。

「Long Black Veil(ロング・ブラック・ベール)」はMarijohn Wilkin, Danny Dill 作のカントリーのカバー。この曲は多くのアーティストが好んで取り上げているようである。歌詞は殺人事件の濡れ衣を着せられた男の心情といったものなのだが、サウンドは「The Weight(ザ・ウェイト)」に似て、それよりも少しテンポを上げたような穏やかなカントリー。だが、リヴォンとリチャードの振り絞るような声が、重たい詩の内容を想像させる。

「Chest Fever(チェスト・フィーバー)」はロビー・ロバートソン作。重厚で歪んだオルガンのリフではじまるタイトなロックナンバー。アルバムを通してこの曲だけ、わずかながら当時流行の「サイケ」な香りが漂っている。タイトルを直訳すると「胸熱」でしょうか。じわじわ熱くなるサウンドではある。

優しいホーン・セクションとオルガンが揺蕩う「Lonesome Suzue(悲しきスージー)」。リチャード・マニュエル作でボーカル。緩やかな流れの演奏にリチャードのうねる声が乗り痺れる。

「This Wheel’s on Fire(火の車)」はボブ・ディランとリック・ダンゴの競作で、なるほどディラン節そのもの。もちろんディランも先の「The Basement Tapes」に収録している。本アルバムで一番タイトでポップな曲と言える。ワウが強めのロビー・ロバートソンのギターと、キーボードの音色がいい。後のアルバム『Northern Lights-Southern Cross』のサウンドの萌芽が感じられる。このアルバムも傑作だ。いずれ取り上げたい。

本作最後を締めるのはディラン作の「I Shall Be Released(アイ・シャル・ビー・リリースト)」。ディランもかなりお気に入りの曲のようで、ライブでもよく歌われていた。リチャード・マニュエルは全編ほぼファルセットで切々と歌い上げる。アレンジはシンプルなのだが、キーボードのフェイザーをかけたようなうねる和音が終始バックに漂っている。

以上、約42分の本編、じっくりと聞き込んでいただきたい。

真のバンド・アンサンブルを学んだ

音圧が強く、音色多彩でビートの細かい昨今の曲に慣れた耳には、地味で退屈なアルバムかも知れない。アルバムを通して聴くのは苦行に近いかも。しかし、ゆったりとぽかんとした時間を味わいたい方には貴重な42分間ともなり得る。

このアルバムを当時は聴いていたけど、長いこと聴いていなかったという方には、一気に時間が巻き戻るでしょう。当時の景色や匂いまでもが蘇る。それが音楽の不思議な力。その意味でもアルバム再聴には価値がある。懐かしいサウンドを聴くだけではなく、昔の自分を振り返ることができる。

このアルバムが私に与えたものは何か。それは本物の「バンド・アンサンブル」とはこういうものなのだ、という無言の啓示。一曲の中でどのようにリズムが弾み、ベースが踊り、ギターが絡み、キーボードが響くか。そこに声が乗っていくのか。すべての音が常に鳴っていなくてもいい。間があったり、もたったりするのにも息づかいがリアルに感じられる。この楽器の音があるから、あの楽器がそんな音を鳴らす。各楽器が単独ではなく、有機的に結びついていって、ザ・バンドのサウンドを紡ぎ上げていく。これこそがバンドというスタイルの究極の姿。お互いの出す音や癖を知るからこそ、この音で応える。そこからその曲の表情が豊かに、繊細に刻まれていく。譜面通りでなく、誰かのインスピレーションが、他の誰かのインスピレーションを引き出す。メンバーがアイコンタクトを取りながら楽器を奏でているような、音楽本来の喜びを教えてくれたアルバムなのである。

もうひとつある、声だ。リチャード、リヴォン、リックの粘りこくかすれて嗄れた声が、揺らぎが、私の耳に優しくときに狂おしく、感情を呼び起こしてくれる。懐に包まれている暖かさを感じる。体温感覚とでも言うのか。

だから、何かに迷い込んだり躓いたりしたときに、なんとなくこのアルバムを手にする。そうすると、喜怒哀楽が素直に現れてくる。素の自分に帰ることができる。子供の頃に見ていた、駆けていた景色の中に瞬時に引き戻してくれる。何の煩いもない場所に帰って来なよ、と言ってくれているようなニュートラルな状態になる。私にとって『MUSIC FROM BIG PINK』はそういうアルバムなのだ。

ザ・バンドは本作でデビューし、1976年の『Last Waltz』で幕を閉じる。ライブ重視のリヴォンと、アルバム重視のロビーとの確執が崩壊の種となっていた。

その後、1980年代になってからロビー・ロバートソン抜きで再結成をし、メンバーが変わっていく中でも活動を続けていく。だが、1986年にリチャード・マニュエルが自殺。1999年にはリック・ダンゴ、2012年にリヴォン・ヘルムが死去。もはや彼らのステージは記録の中でしか会うことができない。

1994年にロックの殿堂入りを果たしたが、恒例のライブにロビーが参加を表明したため、リヴォンが参加を拒否している。

私はリヴォンがドラムを叩きながら、右側上方にセットしてあるマイクに首を上向きに傾けながら熱唱する姿が、そしてその前で身をくねらせながらギターをかき鳴らすロビーがいるザ・バンドのステージが好きだった。

米音楽誌「Rolling Stone」が選定した「歴史上最も偉大な100組のグループ」では50位。同誌「オールタイム・グレイテスト・アルバム500」(2012)で『MUSIC FROM BIG PINK』は34位。2020年版では100位になってる。評価落ちてるなあ。

タイトルもズバリのセカンド・アルバム『The Band』が一番の出来というファンもいる。それも納得。楽曲が多彩になって聴きやすく、リスナーを広げた名盤だ。後期の『Northern Lights-Southern Cross』はザ・バンドの音を唯一無二のところまで高めた完成形とも言える。私が一番聞いたザ・バンドのアルバムでもあり、「名刺がわりの一枚」はこちらにしようかとも考えていたのだが、『Big Pink』の原石のような尊さに心が動いた。すべてを無にしてお参りする感じか。やっぱりこれが私の音楽の基準なのだ。

私はザ・バンドの作品はすべてリアルタイムでは聴いていない。だから当時の世相や社会や音楽界の状況を肌に感じながら聴いたわけではない。それらはあとから資料をめくって知ったことなので、では実際当時どんな感じで聴かれていたのかは知識としては備えていても、実感はない。すでにRock classicとしてこれらの作品を聴いてきたわけだ。

後追いして聴いた者にもこれだけの共感を覚えさせるのだから、やはり名盤なのだろう、と自分に言い聞かせて紹介するしかないのだ。それが音楽のいいところでもある。時代を超える、ってやつだな。

発表からもはや半世紀を過ぎた名盤である。まだ未視聴で興味がある方は是非とも、ビック・ピンクの新たな目撃者たれ。

ごあいさつ〜イントロを堪能したいのだ

ネット配信やダウンロード、サブスクリプションで当今の音楽を聴くスタイルが確立した。

「手軽に好きな曲だけいつでもどこでも聴ける」、それが今の音楽の聴き方だ。

人間が音楽をどのように聴いてきたか、これを語りはじめると立派な論文がきっと出来上がる。

農作業の合間に歌われたうた、宮廷での生演奏に招かれなければ聴けなかった中世ヨーロッパの弦楽奏、祭りで奏でられる囃子、街角での吟遊歌。昔は「ライブ」でしか音楽を聴けなかった。

それがレコードの発明による音楽の記録化という大革命で変わる。これで音楽を我が家で楽しめるようになった。

その後、記録媒体は推移していく。ちょっと大掛かりなオープンリールテープ、そしてコンパクトなカセットテープが普及し、ウオークマンが登場する。好きな音楽をいとも容易く外に持ち出していつでも聴けるようになった。これはレコード登場に次ぐ第二次リスニング革命だった。その後アナログからデジタルと変わって、データで保存。かさばらなくなって、今日に至る。

音楽という実態のない存在が、レコードというモノとして存在するようになり、そしてデジタルデータというまた手に触れることのできない音に帰った。

記録媒体が変わっていくごとに、音楽の聴き方が変わるだけでなく、楽曲の作り方までもが変容していく。

レコード時代、記録できる時間は33回転のLP盤でおよそ40~50分。

33回転て何? という若い世代の声が聞こえる。これはレコードの回転数。1分間に33回転するスピードでレコードを回すということ。他に45回転、78回転とある。回転数が多ければ(スピードが速ければ)音質は良くなる。だが、記録時間が少なくなる。当時はシングル盤(SPと言ってました)が45回転で、LPが33回転というのが一般的だった。78回転というのは、音質にこだわるクラシック曲で採用されていたようだったが、収録時間が短くなってしまうので、あまり見なかった。

で、アルバムは40~50分の収録時間を確保したくて33回転採用。これに合わせて、カセットテープは46分録音できる商品が主流だった。

さらにレコードもカセットテープも裏表がある。曰く「A面」と「B面」。だから半分まで聴き終わると裏に返さなければならない。のちにカセットデッキには「オートリバース」という機能が装備されて、ひっくり返さずとも両面聴ける商品も出た。

こうしたフォーマットを持ったレコードである。作り手側もこのフォーマットを意識してアルバムを製作していた。

それはA面の最後にどの曲を置くか、B面の最初はどれにするか、といった具合である。これが実はかなり重要で、聞く側も当然そこを意識するようになる。

だから後年、CDが発売されたときはぶっ通しで70数分という記録方法を受け入れるのに、かなり抵抗があったあるいは馴染めなかったというレコード人は少なくないはずだ。

作り手もここは苦労したと思う。一枚のアルバムの「節目」をどう作るか。どのようにアルバムという物語を紡いでいくか。

CDが普及しはじめた当初は、レコード時代の癖や習慣が残っていたこともあり、CDでも50分前後の収録にとどめた作品が多かったが、だんだんと記録可能のギリギリまで収録する作品が増えてきた。いわゆる「オケ」や別バージョンなどをボーナストラックとして収録し、残り時間を埋める作品も多くなった。つまりお得感を出した方が売れる、と思ったのでしょう。

でも1時間以上続けて聴くことは、忙しい現代人にはなかなか難しい。移動中や車の中ではなかなか集中して聴くことができないことも多い。

もう一点、CDとなって大きく変わったのが、曲の頭出しが「即」という点。これが相当に音楽を聴くスタンスを変えてしまった。

レコードの場合は盤に針を落としたら、基本的にはその面が終わるまでは聴く。時折は好きな曲だけを、その部分に神経使って針を落として聴くこともあったが、これは面倒で疲れる。だからあまりそれはしたくない。

しかしCDではワンプッシュで次の曲に移る。言い換えれば、聴き飛ばしが簡単なのだ。だから聴きたくない曲を飛ばして、聴きたい曲だけを聴く、ということになる。

これによって選曲のイニシアチブがリスナーに移ったとも言えるのだ。アルバムの曲順だって自由に変えられる。

サブスク時代になるとさらに拍車がかかる。聞いたことはないが気になる曲をちょっと聴いてみる。お気に召さなければ曲の途中で次の曲へ移る。

こうなると作り手側は戦々恐々だ。

曲の早い段階で勝負しないと、最後まで聴いてもらえない。さてどうする。

その対処手段のひとつが、イントロを短くする、あるいはカットしてしまうという方法である。かなりの荒技だ。いきなり歌い出しからスタートする歌がこの数年多いと思う。それにはこんな理由があったからなのだ。

でも、イントロをゆっくりと味わって、そして気持ちを盛り上げてから曲に入っていきたい。一曲終わり、次の曲が始まり、その繋ぎに、構成の妙に「オッ」と言いたい。小一時間どっぷりと作り手の企みと感性と技術を堪能したい。

近年ますますそのように感じるのは、単に古い世代だからというだけなのか。

いや、そうでもないようだ。この数年、レコードがまた売れてきているという。古い作品ばかりでなく、ニューアルバム発表とともにレコードも同時発売するアーティストがかなり増えてきている。慌ただしく曲をチョイスするのではなく、好きな作品をじっくり楽しみたいという欲求が再びメラメラと湧き上がっきているのだろうか。

音楽をどのように聴くかは、自由だ。だが、作り手のこだわりに身を委ねるのも心地のいいものである。

一枚通して聴いて、深い感慨に包まれる。高揚する。脱力する。そんなアルバムが1970~1980年代には数多く存在する。いわゆる「名盤」の数々。そんな音楽の至宝をこれから紹介していきたい。私の音楽の歴史を形に残すという意味もある。

音楽に関して私は洋邦問わずかなりの雑食だったので、様々なジャンルのアルバムを聴いてきた。そんな中から今、再び聴いておきたいアルバムを引っ張り出してくる。古い世代には懐かしく、あの時代にタイムトリップしてもらいたい。若い世代には宝探し感覚で気軽に聴いてみて欲しい。

基本的にコアは1960~1980年代のレコードである。でもCD時代になっての名盤にもときには触れてみたい。と言っても、後年は新しい作品をそれほど多く聴いていないので、かなり偏るとは思うけれど。

一日の終わりのひとときに、一枚のアルバムを堪能していい気分になって眠ってもらいたい。私も自分の音楽史を振り返るようで、とても楽しみなのである。